Maladies infectieuses : quand la vérité ne convainc plus

Alors que la nouvelle campagne de vaccination contre la grippe et la Covid-19 a débuté mi-octobre en France, des experts des maladies infectieuses regroupés par l’ANRS-MIE alertent sur l’infodémie associée. Et l’Inserm lance une campagne grand public dans les métros, gares et pharmacies contre les fausses informations.

L’Inserm, via son Canal Détox, a publié mi-octobre simultanément au lancement de la campagne contre la grippe et le Covid-19, une réponse à sept fausses idées courantes sur les vaccins. Lors du point presse du 30 octobre organisé par l’ANRS-MIE dédié à l’infodémie dans les maladies infectieuses, Priscille Rivière, directrice adjointe de la communication de l’Inserm, est revenue sur les objectifs de cet outil de lutte contre les fake news : « Dans un environnement saturé d’informations, qui nous empêche parfois de faire la part des choses entre le vrai et le faux, Canal Détox a pour objectif de « débunker » les fausses informations et de déconstruire des idées préconçues. » Elle a détaillé la méthodologie de construction avec du contenu scientifique le plus récent, « validé par au moins deux experts du domaine », et « ouvert à des mises à jour en fonction de l’évolution des connaissances ». La pandémie de Covid-19 avait également conduit l’équipe communication de l’Inserm à diversifier ses moyens d’action avec la création de la cellule Riposte qui réunit une centaine de chercheurs qui interviennent dans les médias pour dénoncer en temps réel des fausses informations.

Les enseignements de la pandémie

La crise Covid-19 a été particulièrement propice à leur diffusion, notamment dans le domaine des vaccins. Leonard Heyerdahl, de l’unité Anthropologie et écologie de l’émergence des maladies de l’Institut Pasteur, est venu témoigner des résultats du projet européen RECOVER (1) face à l’infodémie pendant la pandémie. L’étude a permis de comprendre l’influence de la mésinformation sur la confiance des publics envers les autorités sanitaires, scientifiques et informationnelles, et de mesurer l’acceptabilité des vaccins. « S’il y a eu beaucoup de refus anticipés de la vaccination compte-tenu du scepticisme sur la sécurité et du faible impact perçu de l’infection, nombre d’entre eux étaient des refus conditionnels de personnes qui ont fini par suivre les recommandations parce qu’il n’y a pas eu d’effets secondaires radicaux », rappelle-t-il. Les résultats sont toutefois édifiants : 12 à 20 % des répondants étaient d’accord avec l’affirmation « Les autorités veulent insérer des micropuces dans le vaccin Covid-19 pour contrôler la population », 10 à 32 % avec l’hypothèse d’une « fuite délibérée du virus du Covid-19 », et 2 à 7 % avec l’idée que « la 5G cause ou aggrave le Covid-19 ». « Les quatre thématiques du contrôle démographique, de l’avantage géopolitique, des rentes sanitaires (influence des big pharma) et du contrôle social des populations étaient présentes dans les sept pays considérés dans l’étude », constate le chercheur.

Manipulation à l’œuvre sur X

Gilles Brachotte, professeur des universités en sciences de l’information et de la communication (UR CIMEOS, Université Bourgogne Europe), travaille sur un dispositif de détection et d’analyse des stratégies de manipulation de l’information par les armées de robots sur X (anciennement Twitter) via son projet BEELZEBOT. « Nous étudions les discours sur le réseau depuis 2012, et notamment un corpus de plus de 700 millions de tweets sur la Covid-19, détaille-t-il. X est l’une des plateformes les plus intéressantes à analyser en termes de manipulation et d’effets sur la démocratie et la désinformation en santé : c’est un terrain privilégié de l’infodémie. » Gilles Brachotte décrit le réseau comme un « amplificateur de désordre » avec « la mise en avant des contenus les plus engageants », et un « vecteur d’amplification de la désinformation ». « Les rumeurs, opinions, et interprétations personnelles s’y propagent aussi vite, voire plus vite, que les données scientifiques validées ». Dans le domaine de la vaccination, il cite le débat sur le vaccin contre les HPV chez les adolescents qui a conduit à une défiance envers l’Etat. « Un témoignage sur les forums ou une vidéo émotive a parfois plus force qu’une étude clinique, regrette-il. A l’ère de la post vérité, la vérité ne suffit plus pour convaincre ». Les bulles de filtre isolent intellectuellement les internautes et réduisent la diversité des informations auxquelles ils sont exposés ; les opinions se confirment dans les chambres d’échos : « Toute la logique algorithmique entre en contradiction avec celle de la méthode scientifique », déplore-t-il.

Bien communiquer : une action de santé publique

« Les épidémies ont depuis toujours été des moments de profonde transformation dans la façon dont les populations interagissent avec l’information », observe Sylvie Briand, scientifique en chef de l’OMS. Les peurs alimentent les crises, avec des besoins naturels de compréhension et de protection. « Depuis la crise de la Covid-19, les populations ont acquis une expérience des dynamiques épidémiques, ce qui va les rendre plus méfiantes envers les autorités publiques, poursuit-elle. Il est donc nécessaire de renforcer la littéracie en santé des citoyens et leur esprit critique. En parallèle, les autorités sanitaires doivent cultiver l’écoute active et la confiance pour établir un dialogue durable avec les citoyens afin de se préparer aux futures crises sanitaires. » La France s’y prépare avec plusieurs chantiers identifiés pour lutter contre l’obscurantisme et la désinformation en santé : une implication renforcée des plateformes numériques, en cohérence avec le Digital Services Act européen, un observatoire national, un programme national d’éducation critique à la santé et le renforcement des outils institutionnels. « Dans le cadre d’une stratégie nationale de lutte contre la désinformation en santé, Yannick Neuder, alors ministre de la Santé, a demandé une mission d’expertise indépendante (2) qui doit fournir des analyses et recommandations concrètes d’ici la fin de l’année », salue Sylvie Briand, afin d’accélérer la mise en œuvre des premiers outils.

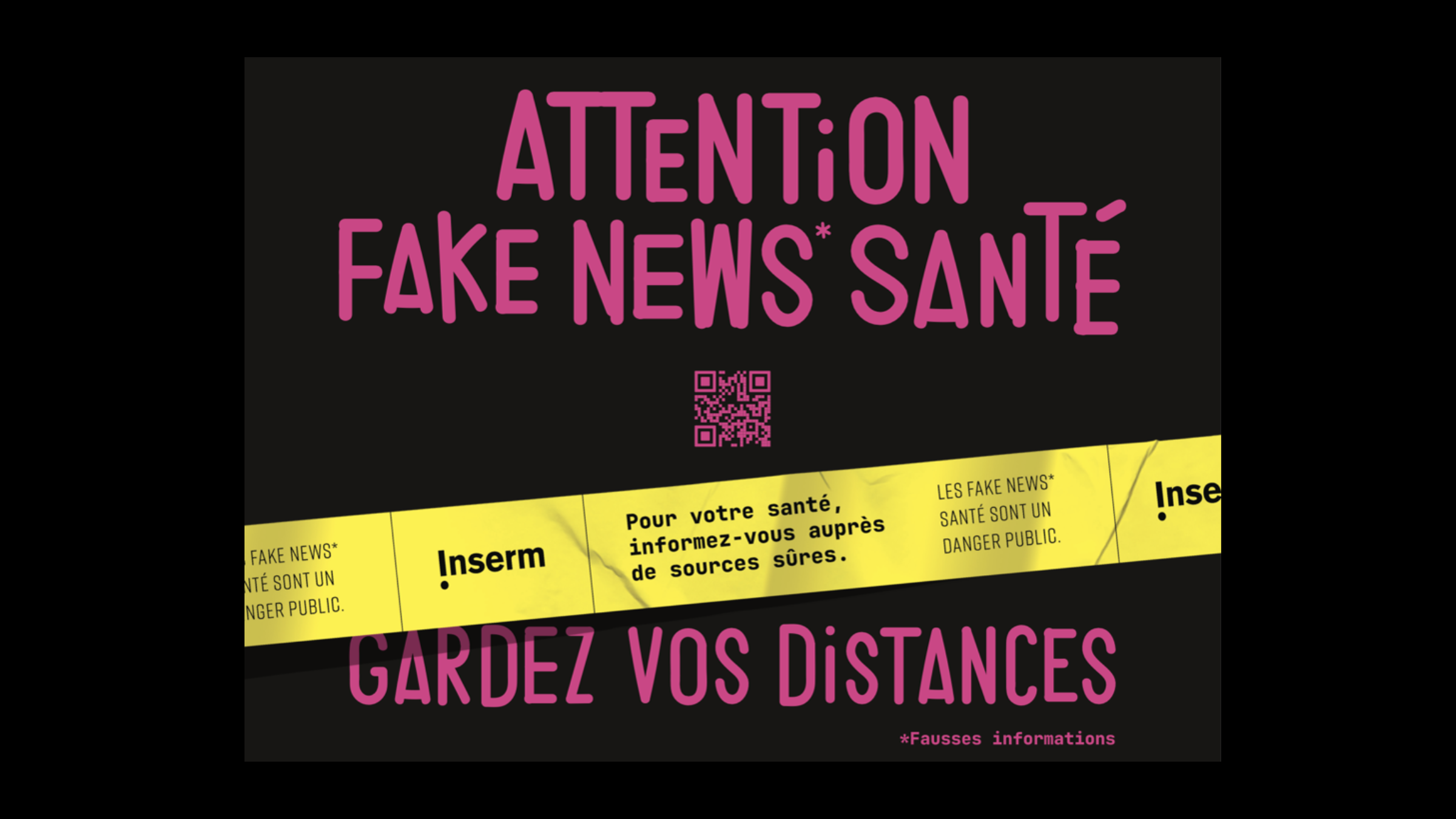

En parallèle, l’Inserm lance une campagne de communication « Les fake news en santé sont un danger public », visible dès ce lundi dans les métros parisiens, les grandes gares SNCF et certaines pharmacies par le biais des sacs, ainsi que via un dispositif digital sur le replay France TV et YouTube.

Mathilde Mikolow et Juliette Badina

(1) RECOVER – Rapid European COVID-19 Emergency Response research, projet ouvert en janvier 2020 et clôturé en août 2023 réalisé auprès de 7 000 participants de sept pays européens (France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Suède, Ukraine)

(2) Mission confiée aux professeurs Mathieu Molimard (CHU de Bordeaux) et Dominique Costagliola (épidémiologiste et directrice de recherche émérite à l’Inserm) et au docteur Hervé Maisonneuve (médecin de santé publique).