IA et Données de Santé : une stratégie pour les usages secondaires

Le 1erjuillet, au ministère de la Santé et de l’Accès aux soins, la présentation de la stratégie sur l’IA et les données de santé donnait le top départ d’un enjeu capital pour le pays : réussir le pari d’un usage secondaire de ces données au service du progrès médical.

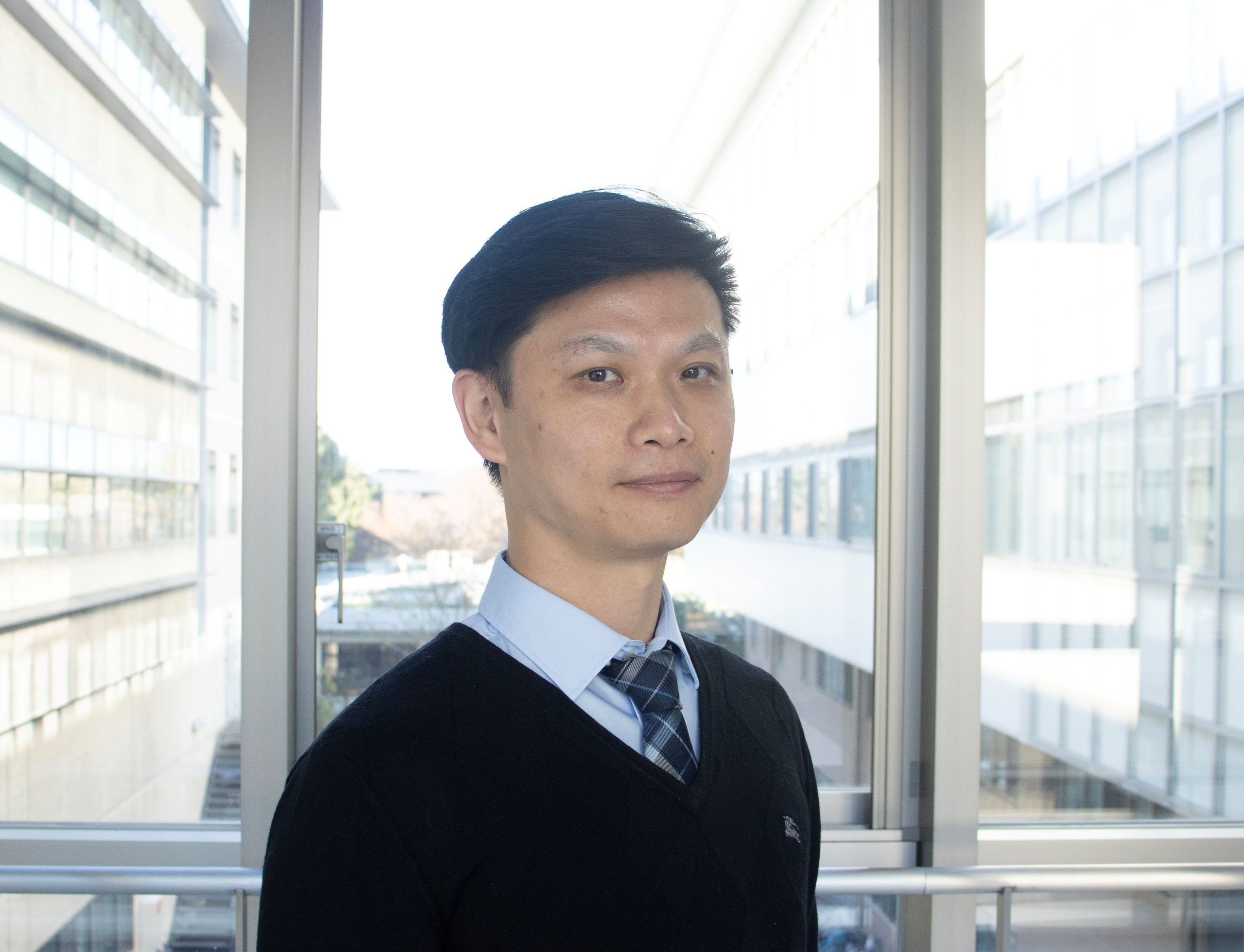

« Nous franchissons aujourd’hui une étape décisive pour faire de la France un leader de la recherche et de l’innovation en santé. En alliant la puissance des données à l’intelligence artificielle, nous faisons le choix de la confiance, de la souveraineté et de l’efficacité au service des patients, des chercheurs et des soignants. » Le 1er juillet, le ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, Yannick Neuder, saluait la présentation d’un document attendu depuis plusieurs semaines par l’écosystème du numérique en santé : la Stratégie Nationale dédiée à l’Intelligence Artificielle et aux Données de Santé. Un sujet mûrement réfléchi, soumis à consultation publique et inspiré du rapport publié en décembre 2023, conduit sous la houlette de Jérôme Marchand-Arvier. « Il était nécessaire de trouver des solutions pour récupérer les données de santé, les sécuriser, et se préparer à présent à la réglementation européenne qui va bientôt s’appliquer, a ajouté le ministre, soulignant que « ce ‘trésor de guerre’ pourra être utilisé pour produire de grandes recherches, notamment des cohortes solides, mais aussi pour améliorer notre système de santé, en lien avec l’IA. »

Une mise à disposition obligatoire

Structurée en deux volets, cette stratégie répond à un objectif capital pour la compétitivité du pays : systématiser l’usage secondaire des données de santé, afin d’en exploiter tout le potentiel dans les travaux de recherche au service du progrès médical et de l’innovation en santé. Cela passe d’abord par « un changement de paradigme majeur », comme le souligne le document, et porté par le Règlement Européen publié le 26 mars dernier : rendre obligatoire la mise à disposition des données de santé à des fins de recherche et surtout le caractère réutilisable de ces données, qu’elles soient non personnelles ou pseudonymisées. Toutes les catégories de production des données sont ainsi concernées : registres, cohortes, entrepôts de données de santé… Autre fait à noter, la législation européenne précise le rôle central des Organismes Responsables de l’Accès aux Données (ORAD), dont le Health Data Hub (appelé aujourd’hui Plateforme des Données de Santé-PDS) fut le précurseur lors de sa création en 2019.

Une gouvernance élargie

L’ORAD, un rôle qui devrait logiquement être dévolu à PDS avec l’appui de partenaires, sera désigné d’ici à 2027. Un « réseau de détenteurs de données de confiance (DDC) » sera par ailleurs constitué (établissements hospitaliers, régimes d’assurance maladie, entrepôts de données agréés…), habilités à traiter directement certaines demandes. Un répertoire national des bases de données, interopérable avec les catalogues européens, sera publié fin 2025. Et la stratégie s’attache également à réviser la gouvernance des données de santé. Elle crée un « forum des parties prenantes », associant acteurs publics et privés, associations, industriels et académiques, et qui aura pour mission de fixer les priorités, veiller à la transparence des usages et assurer « l’adéquation avec les attentes sociétales ». Enfin, la stratégie nationale entend « accélérer la constitution du patrimoine des données de santé » en agissant sur deux leviers : intégration de nouveaux types de données (données hospitalières en temps réel, données de la médecine de ville via le projet P4DP, données de cohortes, de biologie, d’imagerie, de santé mentale et d’environnement…) ; amélioration de la qualité et de l’interopérabilité des données (via l’adoption de standards internationaux).

L’accès aux données, un sujet-clé

La stratégie porte, donc, plusieurs priorités attendues par les acteurs et résumées par quelques mots-clé : exhaustivité, diversité, structuration, sécurité, interopérabilité… Mais elle aborde également un point de cristallisation majeur : la problématique des délais d’accès. Freiné par un dispositif complexe régulièrement critiqué (avis CNIL, autorisation CESREES), cet accès va être simplifié et homogénéisé. Plusieurs mesures sont prévues, dont un système déclaratif sans autorisation préalable pour les projets répondant à des référentiels reconnus, l’harmonisation des processus de dépôt de demande via un formulaire unique, ou la création de comités scientifiques locaux pouvant se substituer au CESREES. Afin de favoriser un partage « citoyen » du patrimoine des données de santé, les droits des usagers ne sont pas non plus oubliés. Chacun pourra s’opposer à la réutilisation de ses données s’il le souhaite. Et un droit à l’information sur les découvertes de santé individuelles sera instauré, permettant par exemple d’être informé sur une innovation thérapeutique pouvant concerner des patients atteints de pathologies en rapport.

L’IA en débat jusqu’en septembre

Voilà, donc, pour le premier volet de cette stratégie, qui vise à aligner l’écosystème de la donnée avec les exigences de l’Espace Européen des Données de Santé, applicable à compter du 26 mars 2029. Mais qu’en est-il du développement de l’Intelligence Artificielle, appelée à démultiplier le potentiel de la donnée de santé ? C’est l’objet du second volet qui, pour le coup, reste encore à consolider. Il ouvre en effet une période de consultation publique, menée jusqu’au 22 septembre (sur le site participez.gouv.fr). Quatre axes de discussion sont proposés : clarification réglementaire et éthique des IA appliquées à la santé ; évaluation de leur impact en termes de bénéfices cliniques, organisationnels et économiques ; accompagnement des professionnels en termes d’appropriation des outils d’IA ; instauration d’un cadre économique durable pour favoriser le développement, l’accès et le financement des solutions pertinentes. On le voit, l’enjeu est tout simplement de créer les conditions d’un emploi optimisé de l’IA, au service de l’ensemble des éléments de valeur du système de santé (R&D, soins, prévention, santé environnementale…)

Un modèle économique à compléter

Certaines questions devront ainsi être tranchées. Comment, par exemple, rémunérer les producteurs de données, mais également les transformateurs de ces données ? Une grille de redevances est en préparation pour couvrir les frais de traitement de la donnée, mais également un modèle tarifaire variant selon les finalités des projets (recherche publique, entreprise, santé publiques). Quels sont les cas d’usages jugés prioritaires, et quels sont ceux à explorer ? Il est prévu de publier une cartographie début 2026. Comment aider les professionnels à choisir de solutions éprouvées ? Créée en 2024, une bibliothèque ouverte d’algorithmes en santé (BOAS) propose déjà 33 outils et sera renforcée.

Vers un hébergement souverain

Parallèlement à la présentation de la stratégie IA et Données de santé, d’autres annonces viennent conforter l’édification d’un cadre propice à l’innovation numérique en santé. Le HDH (ou PDS) a ainsi publié, le même jour, un appel d’offres destiné à sélectionner l’opérateur destiné à garantir un hébergement souverain et sécurisé du SNDS. Une démarche en deux temps. D’ici à l’été 2026, une « solution intercalaire » sera arrêtée, avant le choix définitif d’un opérateur répondant aux exigences posées par la référence SecNumCloud et permettant de s’extraire de la polémique alimentée depuis cinq ans par l’option de l’hébergement auprès de l’américain Microsoft Azure.

L’hôpital, un espace à tester

Autre initiative, la DGOS pilote deux Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI), afin de favoriser le déploiement d’usage de solutions d’intelligence artificielle (IA) dans les établissements de santé et médico-sociaux. Leur objectif est notamment de mettre en lumière des usages concrets, évaluables et reproductibles, au service de la transformation des organisations et de l’amélioration des parcours de soins. Ces dispositifs visent à tester en conditions réelles des solutions numériques matures, répondant à des besoins opérationnels identifiés sur le terrain dans deux domaines : la médecine d’urgence et le temps de travail en établissement. « Ils traduisent une volonté forte de soutenir des projets portés par des établissements engagés dans la modernisation de leurs pratiques », peut-on apprendre en lisant le détail des appels d’offres.

Quatre ans pour réussir

Pas à pas, l’écosystème de la donnée de santé augmentée s’étoffe, en tenant compte des effets potentiels de l’Intelligence Artificielle. Reste, cependant, à traduire les intentions dans les actes. Afin d’être au rendez-vous de l’échéance fixée par la réglementation européenne, les quatre prochaines années ne seront pas de trop pour convaincre l’ensemble des acteurs de s’y engager, d’offrir aux opérateurs et utilisateurs de réelles opportunités économiques et de convaincre les producteurs de la donnée que le progrès en santé a tout à y gagner.

Hervé Réquillart